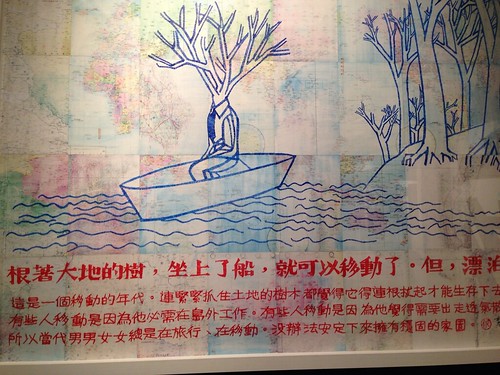

究竟是我過於複雜,以至於需要全面性的毀壞方可沖銷這一切的懊悔,還是我過於天真,而以一種好高騖遠的態度自以為是?André Breton這麼說,「我總得和自己辯論,才能解脫一種很溫柔、過分令人舒服地持續著而終究會將人粉碎了的擁抱。」用一種最膚淺的方式來說,我們都用說故事的方式讓別人瞭解——藉由一則故事、一段遭遇、一張照片、一首歌、一個物體來宣判自身的境遇——但瞭解是一種不斷的陷落,愈跌愈深終至成為一種折磨,因而給出關於人的荒謬性以及一股叫人無法自拔的墮落。如果「書寫是一種虛榮」(布賀東如此說),那麼故事便顯得奢侈無比。那麼,先來說一則關於超現實主義的小說故事吧,它的偶然性所帶出揮霍無度的交纏,成為「永恆持續的一種折磨的狹隘形象」。

「娜嘉」作為(俄文)「希望」的開頭(也只是開頭),以及絕望般毀滅結束。「可不可能,這場狂熱的追逐就此告終?」布賀東在《娜嘉》(Nadja, 1928[1962])這麼問著。在這本Walter Benjamin稱之為「novel and roman a clef」(以虛構方式書寫真人真事小說),布賀東敘述了自己在巴黎街頭與娜嘉十來天的短暫邂逅,成為比起往日「更難擺脫的夢境」。是的,如此的短暫成就一種電光石火般的激情,「充滿靈感,激發靈思」。娜嘉迷濛的眼神(但卻又如此全然的清澈)、游移的笑意、優雅的姿態、詩性的穿透力,使得布賀東盲目信仰著娜嘉的天才。「娜嘉在巴黎做些什麼?那可是連她自己都問自己的問題啊!」「你是誰?」布賀東迫無選擇地拋出此一概括一切問題的問題。「我是遊蕩的靈魂。」娜嘉回答得毫不遲疑。於是,這是一場鬼魅般的情慾引力(attraction passionnelle),追逐著「使出精神誘惑的一切手段」。

「她是如此的純潔,不受任何俗世的牽絆,對生命的依戀那麼淡,卻以如此美好的方式活著。」布賀東「懷抱純粹詩意的態度」看著眼前這位女子:「我(娜嘉)一個人的時候就是這樣自言自語,對我自己編各種各樣的故事。而且不只是空洞沒用的故事哪:我甚至是完全靠這樣的方式活著的呢。」這般帶有精神分裂又漫無目的的自述帶給布賀東巨大的激動與顫慄:「這難道不是達到了超現實主義所憧憬的最高點,最強烈的終極理念?」但狂喜的布賀東卻看不見娜嘉痛苦地活著(或許此刻的布賀東是如此短視,又或許此時的娜嘉決定不告訴布賀東)。終究娜嘉的離去反向帶給布賀東無法挽救的悔恨和殘忍的撕裂傷痛:「然而她那時卻不做任何努力,來使事情不再不可能。若說事情終究成了那樣,全只取決於我。」這是Benjamin所謂的「profane illumination」。如此的世俗,何等的瘋狂。

「安德烈?安德烈?⋯⋯你將會寫一部關於我的小說。但留心,一切會減弱,一切會消逝。關於我們,一定得留下些什麼⋯⋯答應我。一定。」娜嘉在塞納河畔曾經如此呼喚。此時,娜嘉已經住進精神療養院。布賀東「思索著想表達的最遙遠的念頭以及最真切確實的回憶隨時間流逝而充沛或流失的、難以確定的情感係數。」在遇見娜嘉之前,在那尚未與娜嘉彼此遭逢進而迷戀之前的現實世界裡,「我是誰呢?」布賀東詢問自己。「我們是誰呢?我們當時究竟是處於何種境況,如此被拋入對符號象徵的狂熱,受類同之魔所折磨,認定自己是某些終極行動、某些特殊奇異的關照之對象?怎麼會,在被同時拋擲,永久地離開地面如此遙遠後,我們還來得及在感到美好驚詫之餘的短暫間隔中,在陳舊思想與平泛人生煙霧繚繞的瓦礫之上,交換幾個難以置信的契合想法?」

於是,布賀東徘徊於與娜嘉相遇的巴黎街道,拍下已經不存在娜嘉的街景照片,穿插在《娜嘉》小說中。用一種「虛空」的方式證明娜嘉曾經的存在,以及娜嘉不在了的自己。甚至,照片本身(按《超現實主義宣言》)也宣告自身的「空洞無用」。布賀東用這種諷刺技法看穿自己(也因此厭煩自己)。《娜嘉》的書寫完成這種「看穿」,主觀的迷失和客觀的小說文字之間的鬥爭,在35年後(1962)「也沒什麼好多說的」。「看穿」正是耀盛作業裡中上海青年40年來不敢正視的主題,如同夢靨般時刻恐嚇著男主角:「我怕一旦打開它,妳就永遠離開我了。」男主角40年苦候正是《娜嘉》的對比倒置——遭逢的時間、劇情的結束、情感的迸裂、眼淚滑落的情緒,以及關於回憶的處理技法——上海青年用堅貞守候來躲避現實,企圖保留只剩下空殻(盒)的真愛;布賀東卻用瘋狂、致命的懊惱來摧毀自己,因而封存大量無法抑制的愛戀。或許所有現實主義式的唯美誓言都害怕毀滅,但對於布賀東來說,「我對她的信仰至少始終未曾改變」,無論在那個迷戀娜嘉淺淺上揚嘴角的幸福當下,還是在她夜晚輕聲訴泣時。

《娜嘉》的故事主要記敘在1926年10月3日至13日這十天,但布賀東表示後續仍與娜嘉見面。1927年1月底,娜嘉寫給布賀東的信:「天還在下雨/我的陋室暗極了/我心已陷入深淵/我的理智漸漸死去。」15天後,娜嘉決定離開布賀東。但此一分手卻讓娜嘉陷入瘋狂。在旅館裡,她總是出現幻覺。1927年3月21日,娜嘉被送進收容所,接著療養院,直到1941年過世。在《娜嘉》的第二部分書寫出現了顯著的時間間隔(1928年8月至12月),此一階段書寫反倒是對自身敘說進行質疑。在書寫《娜嘉》的尾聲,另一位女人蘇珊進入了布賀東的生命。「有一位女人,你剛接觸時會愛上她,只要你有欲望,她也願意委身於你。與可望而不可即的女人相比,你是否會因此而更喜歡這位女人?」(這是當時超現實主義團體所作的問卷調查。)蘇珊在50年後的回憶錄中表示:「我並不願意承擔《娜嘉》書末和我相關的部分。這段文字是未經深思的激情之衝動中寫成,富於詩意而又激狂,而那榮譽毋寧是屬於布賀東的,並不屬於我。」